글. 정해욱 미드데이 공동 대표 · 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 콜라보레이터

‘스케치업 SketchUp’이라는 프로그램이 있다. 우리나라에서 최근 십여 년 동안 건축과 공간을 디자인한 사람이라면 거의가 사용해봤을 법한 3D 소프트웨어다. 다른 3D 프로그램에 비해 극단적으로 쉽고 직관적인 것이 특징이다.

특히 두 가지 지점에서 그렇다. 하나는 입체적 모양을 만드는 방법이고, 다른 하나는 그 표면에 텍스쳐를 입혀 보는 일이다. 기존의 다른 프로그램의 경우 이 두 가지는 꽤 어려운 과정을 필요로 했다. 정교하게 모델링을 한 후, 여러 가지 설정을 통해 렌더링을 해야만 했다. 하지만 스케치업은 그렇지 않았다. 대충 이리저리 잡아 늘린 후 표면에 질감 이미지를 엎으면 얼추 그럴싸하게 끝났다. 그래서 이 프로그램의 등장은 하나의 혁신이었다. 이 덕분에 스케치업은 우리가 주변에 흔히 볼 수 있는 사각형의 건물들을 모델링하고 디자인을 가늠하기에 가장 간편한 도구로 자리 잡게 된다.

하지만 쉬운 것에는 늘 대가가 있기 마련이다. 이 프로그램도 그렇다. 이것은 스케치업의 독특한 장단점이다. 바로, 엄청 쉬운 대신 아주 간단한 것 밖에 못 만들어낸다는 것이다.

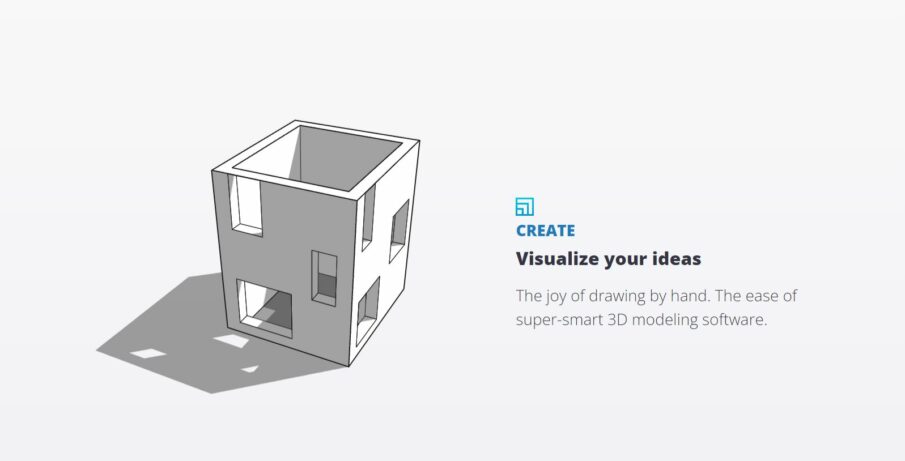

모양을 만드는 일을 들여다보자. 네모나 원으로 이루어진 것을 만드는 일은 너무나 쉽다. 하지만, 조금이라도 형상이 복잡하거나 구불구불한 곡선이 들어가는 형태는 사실상 구현이 불가능하다. 별도의 플러그인을 통하면 해결이 되긴 하지만, 별로 안정적이지 않다. 그래서 스케치업을 열고 모델을 이리저리 만지다 보면, 자연스럽게 귀결되는 되는 몇 가지 스타일이 생긴다. 대체로 커다란 네모(또는 세모) 위에 작은 네모(또는 세모)를 이리저리 배치하고 뚫기도 하고 튀어나오게도 하는 모양이다. 여기서 벗어나고 싶어서 곡선을 넣게 되면, 어느새 반원이 들어간 아치arch 형태를 넣고 있는 자신을 발견하게 된다. 그래서 스케치업으로 만든 건물의 외형은 대부분 ‘거기서 거기다’라고 해도 과언이 아니다.

비슷한 모양의 원인은 단순함을 위해 고안된 독특한 인터페이스에 있다. 스케치업은 모든 형상을 외곽선으로 인지하도록 유도한다. 아마도 모든 모델링 프로그램을 통틀어 외곽선이 가장 뚜렷할 것이다. 여기서 입체물을 만드는 과정은 외곽을 먼저 그린 다음에 그 표면을 이리저리 잡아당기는 방식이다. 그래서 스케치업의 세계에서 외곽선이 없는 입체는 구현할 수 없을 뿐더러 애초에 인식이 안 된다. 반대로 말하면 모든 입체물은 2차원의 경계선 혹은 외곽선으로 환원된다. 이로 인해, 스케치업에 익숙한 디자이너는 외곽선이 쉽게 인지되는 형상만 자꾸 그리게 되는 경향이 생긴다. 그 디자인은 매우 납작하고 평면적일 가능성이 높다. 이것은 마치 고대 이집트 벽화에서 사람의 얼굴과 발을 그릴 때, 정면에서는 외곽선을 그려낼 수 없어 그 부분만은 측면을 그리는 상황과 비슷하다.

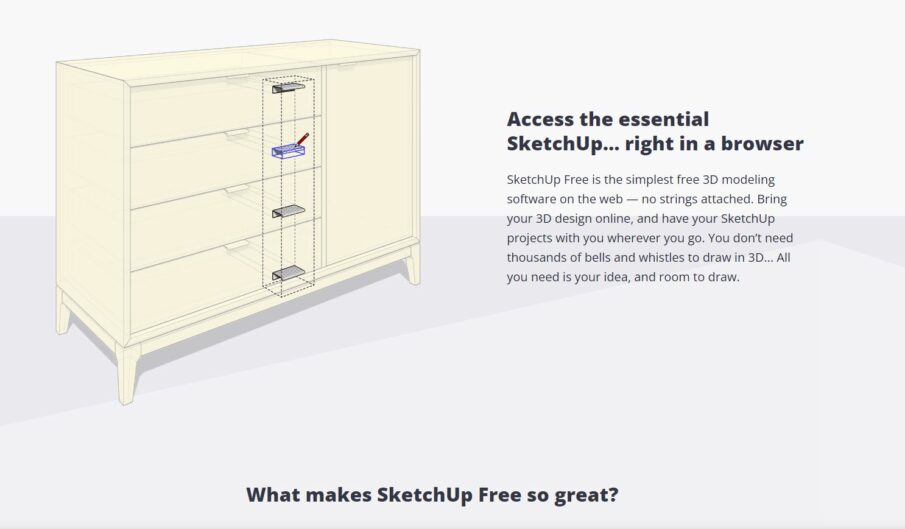

알다시피 고대 이집트의 벽화들은 매우 평면적이다. 이러한 특성과 한국의 특이한 상황과 결합된 하나의 유행이 있다. 바로 무몰딩 도어다. 무몰딩 도어는 한국에서 통용되는 기성 인테리어 제품들의 열악한 장식 문양을 피하기 위한 도피처이기도 하지만, 동시에 세상에서 가장 스케치업스러운 디자인이기도 하다. 왜냐하면 스케치업의 인터페이스에 가장 완벽하게 부합하는 형식이기 때문이다. 스케치업에서는 평면 위에 선을 그으면 그 즉시 선을 따라 면이 쪼개진다. 그래서 벽면을 세우고 그 위에 문 크기만큼 네모를 그리면 곧바로 문이 따진다. 네모만 그렸는데 모델링이 끝나버린 것이다! 여기에 길들여진 디자이너는 어딘가 허전할 때면, 표면 위에 뭘 자꾸 그려 넣는다. 그리고 그것이 문이든 창문이든 뭐라고 셈 친다.

그 때문인지 스케치업으로 디자인된 건물들은 외벽이나 바닥 등을 분할하지 않고 가만히 내버려 두는 경우가 잘 없다. 뭔가를 많이 뚫는다. 아니면 무몰딩 도어처럼 쪼개는 것 자체로 끝나버리는 디자인을 추구하거나. 마치 가벼운 종잇장을 가위로 오려내듯이.

다른 측면에서도 스케치업은 표면을 가볍게 생각하도록 만든다. 그 정점은 텍스쳐를 표현하는 방법이다. 그냥 표면 위에 질감을 씌워버린다. 질감이 재료가 아니고 그래픽이다. 마치 모든 재질을 시트지로 붙이는 것 같다. 시트지에 프린트된 질감은 시트지가 붙는 바탕의 재료와는 아무 상관이 없다. 바탕의 모양이 어떻든 간에 지정만 하면 다 씌워준다. 물론 현실에서의 재료는 그렇게 작동하지 않는다. 예를 들면, 벽돌은 기본적으로 쌓는 것이고, 콘크리트라면 형틀을 만들고 떠내야 한다. 그런데 스케치업에 익숙해지면 마감재는 뭐든 골라서 덮으면 된다고 인식하게 된다. 그러다보면, 재료의 본래 성질과 형식이 충돌하는 부분이 생길 수 있다.

하지만 스케치업 디자인은 이것을 개의치 않는다. 이는 현실의 시공에서 두 가지 경향으로 나타난다. 덮어버리기 쉬운 재료로 바꾸거나, 혹은 지정된 영역에 재료를 (그것이 무엇이든) 억지로 붙여 넣으려 하거나. 여기엔 흥미로운 예시가 있다. 벽돌 치장 건물에서 필로티나 캔틸레버 부분의 천장까지도 벽돌을 이어 붙이는 경우다. 벽돌을 천장에 붙이다니. 재료의 성질보다 재료의 통일이 더 중요했나 보다.

아마 스케치업에서 건물 전부에 벽돌 텍스쳐를 넣어보니 예뻐보였을 것이다. 물론 벽돌은 오래전부터 쌓는 재료이기보다는 치장용 재료에 가까웠다. 타일로 쪼개어 붙일 때도 많다. 대신에 붙인 게 너무 티가 나면 가짜 같아 없어 보이니, 진짜인양 ‘쌓인 척’이라도 열심히 했다. 코너를 위한 별도의 타일을 만들고, 막힘줄눈을 굳이 유지하는 식으로 노력했다. 하지만 이 재료가 천장으로 가는 순간, 이 벽돌은 진짜로 쌓인 척을 모두 포기하게 된다. 그래픽적 효과를 얻기 위해 재료의 ‘진짜 같음’을 모두 포기하는 것이다. 이것이 잘못된 디자인은 절대 아니다. 디자인에서는 뭐든 제대로 의도한 것이면 상관 없기 때문이다. 때로는 이런 비현실적인 마감이 더욱 강력한 힘을 발휘하기도 한다.

하지만 그것이 스케치업에 끌려다닌 결과라면 얘기는 달라질 수 있다. 끌려다닌 만큼 스케치업이 뭉개는 지점에서는 결과물이 무성의해질 것이기 때문이다. 스케치업이 그저 외곽선 혹은 텍스쳐 그래픽으로 가려버리는 지점에는 수많은 디테일이 잠재한다. 타일과 같은 클래딩을 예로 들어보자. 우선 일부러 표면만 붙일 것인지, 표면만 붙일 수밖에 없었지만 두께감은 잃고 싶지 않은지, 그 방향을 결정해야 할 것이다. 후자라면 질감이 표면만 덮고 있지 않음을 암시하기 위해 가장자리나 모서리에서 섬세한 디테일을 고안해야 한다. 또한 줄눈의 두께와 깊이, 줄눈이 분할되는 모양을 통해 공간의 깊이감을 조정할 수 있다. 이는 모두 스케치업에서는 수고를 들이지 않는 이상 모델링을 하지 않게 되는 부분들이다. 즉, 신경 쓰지 않으면 모델링 과정에서 인지되지 않는 부분들이다.

이는 스케치업만의 문제는 아니다. 디자이너가 쓰는 모든 도구에는 특징과 한계가 있다. 그리고 그것을 뛰어넘는 것은 아주 많은 노력을 필요로 한다. 그 노력은 아주 수고스럽고 비싸다. 하지만 자세히 보지 않으면 별로 티가 안 날 수도 있다. 경제적 논리로 인해 생략되기 딱 좋은 조건이다. 그런데 스케치업의 간편함은 빈틈을 유난히 잘 파고든다. 뭘 좀 덜 해도 대략 그럴싸하기 때문이다. 적당한 결과물을 쉽게 얻어낼수록 결과물은 더욱 얇아져 간다. 이미 주변의 많은 건축물과 공간들이 어딘가 스케치업스럽게 단순하고 납작해져 있다. 최근 들어 이런 공간들이 많이 눈에 띄고 쉽게 질린다. 스케치업의 흔적이 발견될수록 더욱 그렇다. 모두 지은 지 얼마 안 된 것 같은데.

간편함의 끝은 어쩔 수 없이 짧은 수명인 걸까. 세상에 공짜는 없다더니… 쉽고 저렴하게 만든 값은 이렇게 치르게 되는가 보다.